突然胸悶心悸可能是恐慌症!5招緩解焦慮情緒

恐慌症並不容易判別,在發作時胸悶吸不到氣、頭暈、過快的心跳使人誤以為心臟出毛病,連要馬上死去的恐懼都湧上,這時大多病患會去尋求胸腔心臟科協助,但這個找不出病症的病其實要透過身心科去治療。

恐慌症是什麼?

恐慌症患者平時貌似無病無痛,但會在某時刻,突然感到一陣強烈焦慮、恐慌、劇烈死亡威脅感、甚至產生胸悶心悸,讓人覺得自己就要死掉,而這類的症狀時常使病人誤以為是心臟疾病發作。

恐慌症發生的成因尚不明,但成因眾多,包含腦部神經傳導物質的釋放異常、遺傳基因、心理因素、環境因素、飲食等。通常這類病人較多以下特質:神經敏感、凡事要求完美、好勝心強,生活上容易有長期壓力,而且容易有預期性焦慮。

恐慌症有什麼症狀?

以下症狀符合 4 個以上就是「恐慌症 」,恐慌症發作通常為數分鐘到數小時,有強烈害怕或不適感受,合併下列症狀中 4 項以上,就屬於恐慌症:心跳加速或心跳強烈

呼吸困難 、感到窒息

嗆到似的梗塞感

冒汗、發抖或顫慄

胸痛、胸悶心悸不適

噁心或腹部不適

害怕失去控制或即將發狂

感覺異常,麻木或刺痛的感覺

冷顫或覺身體發熱

頭痛 、不穩感、頭昏沉或快暈倒的感覺

失去現實感、感覺事物不真實,失去自我感、感覺與自己疏離

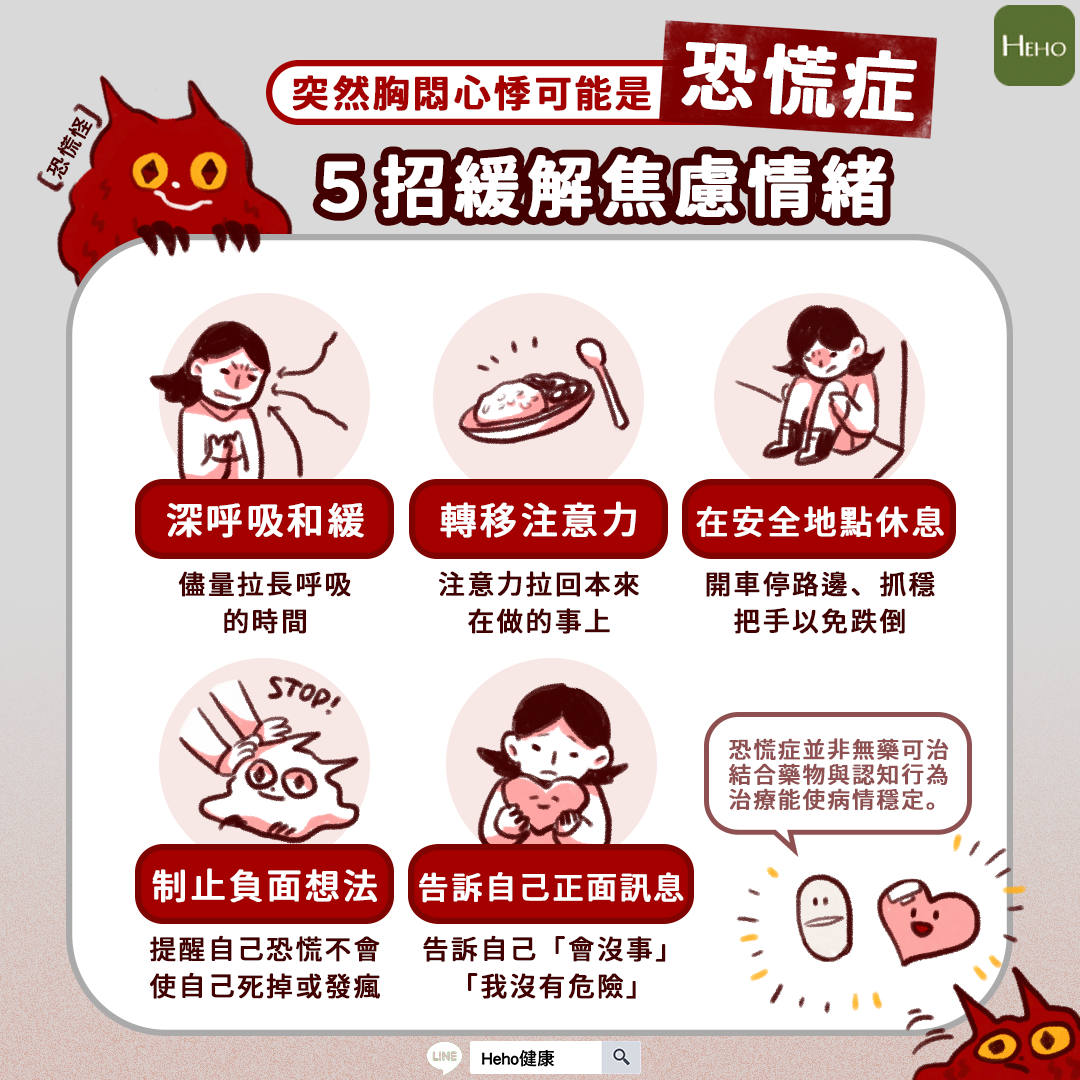

5招緩解恐慌症焦慮情緒

恐慌發作時幾乎都會呼吸困難,儘量拉長呼吸的時間,靠深呼吸緩和症狀。

轉移注意力,想想發作前正在進行的事。

開車時恐慌發作,停靠路邊,或專注於前面車牌。上班恐慌發作,緊抓椅子把手。

制止負面想法,提醒自己:恐慌發作「不會使人心臟病發」、「不會使人停止呼吸」、「不會使人死掉」、「不會使人失控」、「不會使人發瘋」。

告訴自己正面訊息,像是「很快就會沒事」、「很快就會放鬆」或「我沒有危險」

恐慌症並非無藥可治,結合藥物與認知行為治療能使病情穩定。

心悸、冒汗、呼吸困難,恐慌發作怎麼辦?症狀、原因、治療一次列給你

你聽過恐慌症嗎?其實恐慌症是焦慮疾患的一種,在精神疾病中算蠻常見的,台灣的發生率大概是 2 到 3%。根據國外研究,患者的年齡大約都是 15 到 35 歲,其中女生又比男生多了的 2 到 3 倍。

恐慌症的症狀有哪些?

在了解恐慌症之前,要先了解「恐慌發作」是什麼。簡單來說恐慌發作的感覺就是極度焦慮到無法控制自己,在無預警的情況下突然感到強烈的害怕或不舒服,突然出現心悸、冒汗、窒息感等 4 項以上的症狀,並且在 10 分鐘之內達到最高點,在半小時到 1 小時內緩解:

心悸或心臟跳得很用力

冒汗

顫抖

麻木等異常身體感覺

呼吸急促或窒息感

發冷或潮紅

覺得噎到

胸痛或不適

噁心想吐或肚子不舒服

頭暈、站不穩,或暈倒

失現實感或失自我感,像靈魂脫離的感覺

覺得要失去控制或像要發瘋

害怕自己要死掉

有時恐慌發作會讓旁人懷疑真的有這麼嚴重嗎?但其實這些確實是恐慌發作當下的感覺。每個人在一生當中都可能會經歷過恐慌發作,但恐慌發作不一定就代表是恐慌症 。

恐慌症患者要在至少一次的恐慌發作後,出現下列 1 到 2 種狀況,且為期 1 個月或更久:

持續關注恐慌再發作,或擔心恐慌發作的後果,像是擔心失去控制、快要瘋了、自己會死。

出現一些怕恐慌再次發作的適應不良行為,像是擔心再次發作而避開之前恐慌發作過的地方,或是做出避免恐慌發作的行為,例如,避免運動以免心臟跳太快,或是避免去不熟悉的地方以免自己太緊張。

恐慌症的原因有什麼?

恐慌症的原因和許多心理疾患一樣,至今仍未非常明確,目前推測原因可能包括遺傳、童年經驗、生活壓力、個性、社會因素、心理因素,例如,有恐慌症家族史、個性比較神經質的人可能就較容易有恐慌症。

而若從神經生物學的角度來看,大腦的傳導物質像是正腎上腺素、血清素、GABA 等若不平衡,使恐懼反應的大腦部位「藍斑」發作,就會引發恐慌。

若是從認知心理學的觀點來理解恐慌症,患者會恐慌發作是因為把身體狀態的改變放大,例如,把心跳加速解釋成自己心臟病快死了,就會恐慌發作。

恐慌症要怎麼治療?

藥物治療