火葬將被淘汰,一個新型的喪葬方式已經開始,不少人表示接受不了

這些新方式不僅考慮到了環保的需求,還注重保護逝者的個人尊嚴,讓人感覺很貼心。

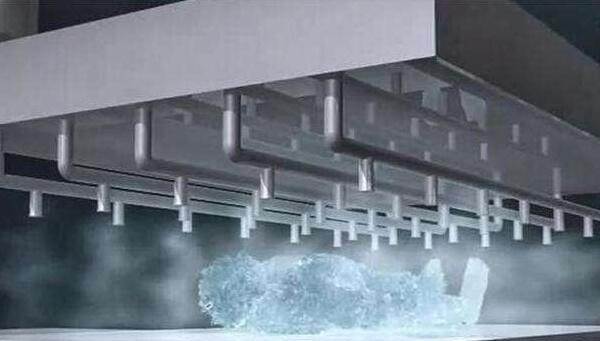

就是把遺體放在特定的環境中,讓它在30到60天內自然分解,變成富含養分的土壤。

這些土壤可以用來種花種草,或者用于生態修復,實現生命的循環。

這個過程不會產生有害氣體,對環境的影響很小。不過呢,這種方法的成本還是比較高的,普通人可能負擔不起。

還有人提出可以把骨灰融入音樂唱片或者藝術品中,讓逝者以另一種方式繼續存在。

群眾的想法是怎麼樣的呢?

在討論這個話題的時候,我想起了我的一個鄰居老王。老王是個很傳統的人,一直堅持要土葬。

老王跟我說我以前覺得火葬不吉利,現在才明白,真正不吉利的是給子孫后代留下一個污染的地球。

他還說,他決定把自己的遺體捐給醫學院,用于教學研究。老王的這個決定,讓我深受觸動。

還有我的一個年輕朋友小李,他是個環保主義者。他跟我說,他希望自己死后能變成一棵樹。

因為現在真有這種技術,可以把骨灰和樹種子放在一起,讓逝者化作一棵生機勃勃的樹。

我們該如何選擇?

那麼在我們面對這麼多種喪葬方式,我們應該怎麼選擇呢?

其實,最重要的是要尊重逝者的意愿,同時也要考慮到家人的感受和經濟條件。

沒有哪種方式是絕對的好或者壞,關鍵是要找到一種能讓逝者安息、讓生者安心的方式。

我們應該用開放的心態去接受這些新型的喪葬方式,但同時也不能完全拋棄傳統文化。

畢竟,喪葬儀式不僅僅是處理遺體,更是一種文化傳承和情感寄托。

對于普通人來說,我們可能沒有能力去改變整個社會的喪葬方式,但我們可以從自己做起,培養環保意識,尊重生命,愛護環境。

在選擇喪葬方式時,可以多考慮一下對環境的影響,選擇一種既能表達我們的哀思,又不會給地球增加太多負擔的方式。

隨著社會的發展,相信會有越來越多貼心、環保的喪葬方式出現。

也許在未來,告別親人不再是一件讓人感到沉重和痛苦的事,而是一種溫暖而有意義的儀式,讓逝者安息,讓生者得到慰藉。

結語

說到底,無論選擇哪種方式,最重要的是要記住,生命的意義不在于如何結束,而在于如何度過。

與其過分糾結于身后事,不如好好珍惜當下,善待身邊的人,活出精彩的人生。

這樣,無論最后選擇何種方式離開,都能無悔無憾。

讓我們一起努力,為自己,為家人,為這個地球,選擇一種更好的方式說再見。

同時,也讓我們更加珍惜眼下的每一刻,活出精彩,活出價值,讓生命綻放最美的光芒。