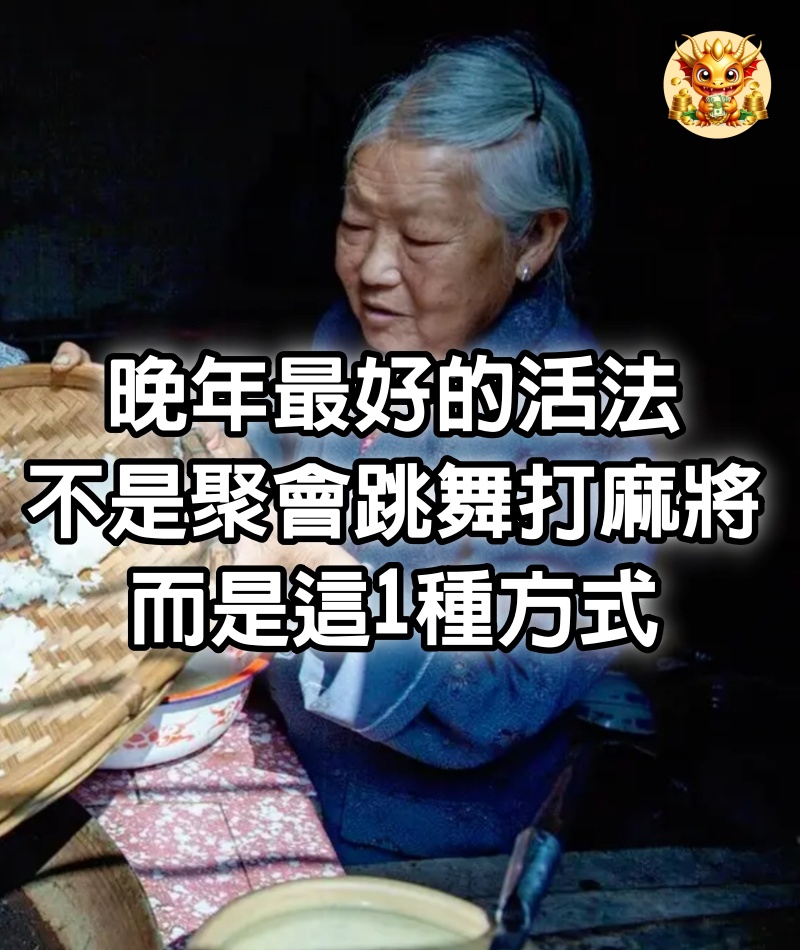

晚年最好的活法,不是聚會、跳舞、打麻將,而是這1種方式

人生就像天氣,晴天讓你感到舒適,卻又被太陽曬得無處躲藏,雨天讓你涼爽,而雨滴卻又濺濕了鞋子。

人生路上,總有不順和挫折,生活總有無奈和失望,甜中有苦,苦中帶甜。

因此,不因往事而心煩意亂,不因得失而輾轉難眠,是當下最該修得的心態。

慢下來,靜下來,品一盞茗茶慰藉一路的風塵。

沉下來,靜下來,也許轉角就有新的機會和美好。

最牛宿管阿姨湯杏芬,六年寫了6部小說,從地道農民逆襲成高校講師,得益於她的不懈堅持,但更多的是她的平靜從容。

年輕時,因為家境貧寒,她被迫早早挑起家庭重擔:種地、插秧、打稻穀。

結婚後,與丈夫一起砍毛竹做鷹架,最難的時候,還住過豬圈改的房子。

但是,日子雖苦,她卻能在一天天勞動後,靜下心來讀書寫作。

她說:“一讀書就什麼都忘記了。”

深受她的影響,每到晚上,女兒也不吵不鬧,安心地在一旁做功課。

後來,她到杭州電子科技大學當宿管,短短四年多的時間,她的工作地點從宿舍變成了教室。

她的「寫作與溝通課」座無虛席。

課堂上,她平靜沉著又不失喜悅,面對台下的天子驕子們,並沒有為自己的出身而怯場,而是大膽地傳授自己的經驗和技巧。

因為寫作,她成名了,卻沒有被名利所困,繼續著自己簡單又平淡的生活,雖然樸實但很精彩。

有一段話寫得很好:

“心不隨境,境不困心,在得失中修心,心在平靜中則會更加安寧而堅韌。”

人生得意時,既不驕傲自滿,也不自命清高;人生失意時,既不妄自菲薄,也不怨天尤人。

心靜了,境遇也就自然而然開闊了。

養心:拒絕內耗

你是否有過這樣的經驗:

總是會因別人的一句話或舉動,開始胡思亂想、擰巴、糾結,在腦海中循環往復,反覆咀嚼,把自己攪和得心神不寧,煩躁不已。

殊不知,這是在內耗,在與自己較勁,不經意間,就耗盡了自己的能量。

尤其是中老年人,如果一直被一些瑣事消耗,身心就無法得到真正的放鬆和休息,情緒上的辛苦和壓力只會越積越重。

長此以往,這種持續的心理負擔,不僅會讓精神狀態變得疲憊不堪,還會嚴重影響身體健康,如心腦血管疾病、心理疾病等。

相反,越到晚年,越豁達自洽,反而能讓心靈徹底擺脫束縛,活得自在,益壽延年。

《我的外婆從不內耗》中,作者講到了外婆的故事。

外婆是舊社會一個資本家家庭的大小姐,年輕時曾拒絕了好些家境優渥的追求者,最後嫁給了家道中落的男人。

婚後,她隨丈夫從繁華的上海跑到外地,那時,生活條件艱苦,她也不曾抱怨,而是踏實工作,經營好家庭。

有一次,在她教書的學校,無良的校長竟然剋扣她的工資,她沒有妥協,而是寫信到處申訴,後來,那位校長再也不敢招惹她。

即使步入老年,外婆也從不情緒化,決策、行動向來乾脆,想做就做。

73歲時,只會幾個英文單字,就敢一個人帶著兩個巨大的行李箱跑到加拿大住上大半年。

她開明包容,樂於接受新鮮事物,88歲時,誤以為外孫女是同性戀,不僅沒有責備,反而表示非常尊重,還拜託她的「女朋友」多關照。

一直到人生的最後,只要是出門,外婆都要化好妝,搭配好絲巾,瀟灑自在地過完這一生。

外婆曾說:“人不要有遺憾,想做就去做,至少這一輩子,都會很精彩。”

不為外在的風吹草動擾亂,不讓心靈的花園雜草叢生。

她教導我們,面對生活的挑戰,不應沉溺於無盡的思緒漩渦中自我消耗,而是以一顆平和之心,去擁抱真正的自我與從容。

真正的自由與幸福,往往源自內心的寧靜與強大,以及那份敢於活出自我的勇氣與決心。

如此,無論歲月如何更迭,我們都能優雅地老去,留下一路芬芳,活出一個無悔且精彩的燦爛人生。

寫在最後

餘華在《活著》中寫到:

「人到中年你才發現,你從來沒有按照自己喜歡的方式活過,這煙火人間,事事值得,事事也遺憾。”

前半生我們有太多的不值得,但後半生我們可以彌補過往、償還虧欠。

不如把時間還給自己,將自己雕琢成心中理想的模樣,去追求那些深藏於心的熱愛,去實踐那些夢寐以求的憧憬。

這就是晚年最好的活法,修身養性,回歸自我,把自己重養一次。

我們無法與歲月爭鋒,亦無法超越時間的奔流,唯有以自己喜歡的方式,活好每一個晨光與晚霞。

— END —