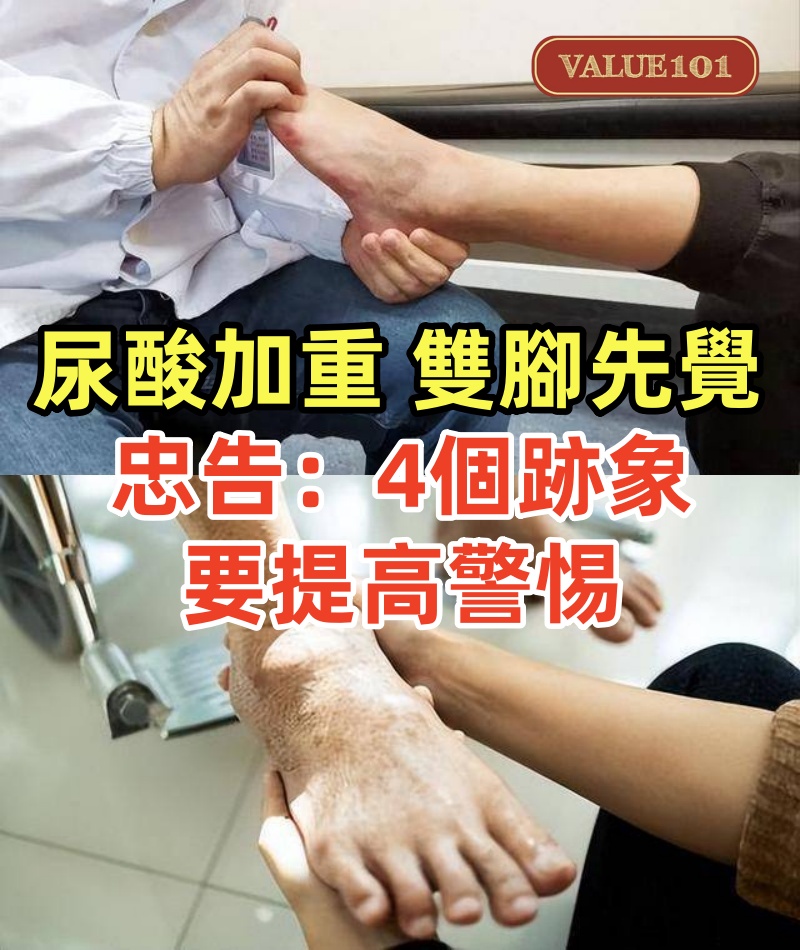

尿酸加重,雙腳先察覺?忠告:若腳踝出現這4個跡象,要提高警惕

夜色沉沉,社區門診的燈還亮著,大爺一瘸一拐地走進來,脫下鞋子的瞬間幾乎疼得吸冷氣:「醫生,我這腳踝又腫又熱,連被子碰一下都要跳起來。

」醫生看了看,嘆了口氣:「典型的急性痛風發作。

」

他有些委屈:「我也沒吃什麼大魚大肉啊,怎麼老了反而得這個病了?」其實,這樣的場景在門診里常見得很,很多人覺得痛風和高尿酸是年輕人喝酒吃海鮮才會有的問題。

但臨床數據顯示,尿酸過高和關節的損傷,常常是從雙腳悄悄開始的,特別是腳踝,往往是最早發出「警報」的部位。

身體就像一個警鐘,在尿酸持續升高時,會通過一些細微信號提醒我們,如果忽視了,就可能迎來疼得徹夜難眠的急性發作。

1 / 8

不少人第一次發作時,都覺得是扭傷、拉傷或者風濕,結果拖到關節紅腫發熱才來就醫。

事實上,尿酸就像水壺裡的水垢,當濃度長期超標,就會在腳踝、腳趾這些末梢關節形成尿酸鹽結晶。

隨著時間推移,結晶刺激滑膜,引發劇烈炎症反應。

腳踝是承重關節,又遠離心臟,血液循環較慢,更容易讓尿酸結晶沉積,所以常常成為最早的「受害者」。

一旦腳踝開始出現無緣由的紅、腫、熱、痛,就要考慮是不是高尿酸在作怪,尤其是半夜痛醒、痛得無法走路時更要警惕。

中華醫學會風濕免疫學分會的流行病學調查顯示,我國成人高尿酸血症患病率已超過13%,城市男性更高,而超過一半的痛風患者,第一次發作都發生在下肢關節。

3 / 8

腳踝出現的信號往往有四個階段。

最輕微的,是酸脹和輕度隱痛,很多人以為是走多了或者落枕,其實這是關節炎症的前奏;

接下來可能出現輕微紅腫,摸起來有些熱,活動時疼痛加重,尤其是上下樓時明顯;第三階段是劇烈疼痛,往往在夜間突然發作,痛得不敢碰床單,皮膚髮紅髮亮,關節活動受限;

再嚴重的就是反覆發作甚至出現痛風石,關節變形,走路困難,嚴重影響生活。

醫生提醒,一旦出現這些情況,最好抽血查個尿酸,必要時做關節超聲或X片,儘早判斷是否為高尿酸導致,越早干預越能避免反覆發作造成不可逆的關節損傷。

尿酸升高的原因很多,並不只是吃海鮮喝啤酒。

首先是體內尿酸生成過多,比如長期喜歡高嘌呤食物、甜飲料,或者肥胖、代謝綜合征導致嘌呤代謝異常。

其次是排泄減少,腎功能下降、長期用利尿劑降壓藥的人尤其容易尿酸積累。

還有一些人天生腎小管排酸能力差,家族中常有人早早痛風,這類人哪怕飲食很清淡,也容易中招。